Dans les couloirs de la Banque mondiale, de la Commission de l’Union africaine ou des institutions européennes, les cadres camerounais brillent par leur excellence. Pourtant, à Yaoundé, Paul Biya, 92 ans, s’apprête à briguer un huitième mandat après 43 années au pouvoir, dans l’indifférence quasi totale de cette élite intellectuelle qui préfère massivement s’exiler. Ce paradoxe pose une question économique fondamentale, combien coûte réellement à un pays la fuite de ses talents ?

Les chiffres sont sans appel. Plus de 80% des chercheurs camerounais en science et technologie résident aux États-Unis. Le taux d’émigration qualifiée atteint 17% de la population diplômée, plaçant le Cameroun parmi les nations africaines les plus touchées. Cette hémorragie s’est accélérée ces dernières années, au point que l’expression « Camerounadien » témoigne de l’engouement pour l’expatriation canadienne.

Le secteur de la santé illustre cette crise. Avec seulement 1,2 médecin pour 1000 habitants contre une norme OMS de 4,45, le pays peine à assurer les services de base. En 2019, les évacuations sanitaires à l’étranger ont coûté 1,5 milliard de FCFA au Trésor public.

Le recrutement de travailleurs étrangers qualifiés pour compenser ces départs coûte à l’Afrique quatre milliards de dollars annuellement. Mais ce chiffre ne capture qu’une fraction du préjudice, innovation atrophiée, pénuries d’enseignants empêchant les classes d’achever l’année scolaire, écosystème entrepreneurial brisé.

Pour comprendre cette désaffection, il faut examiner la réalité économique. Le PIB par habitant en 2024 s’élève à 1467 dollars, toujours inférieur au pic de 1986 qui atteignait 1980 dollars. Quatre décennies de régression par habitant.

Le marché de l’emploi révèle une distorsion majeure, le taux de chômage des diplômés âgés de 25 à 35 ans atteint 14,8%, soit cinq fois celui des non-scolarisés de la même tranche d’âge. Être diplômé devient paradoxalement un handicap. Avec un salaire moyen d’un peu plus de 600 dollars mensuels et un taux de chômage réel dépassant 75%, l’émigration n’est pas un choix mais une stratégie de survie rationnelle.

La croissance moyenne de 3,4% entre 2021 et 2024 reste bien en deçà de l’objectif national de 6,6%, freinée par des infrastructures défaillantes et une gouvernance déficiente. Le service de la dette absorbe près de 37% des recettes budgétaires en 2025, limitant drastiquement les investissements productifs.

Paul Biya incarne la fossilisation du système. Président depuis 1982, il a créé un environnement politique sclérosé où les perspectives d’ascension pour les jeunes talents sont quasi inexistantes. Les postes clés restent occupés par une génération vieillissante valorisant l’ancienneté plutôt que la compétence.

Pour un jeune diplômé brillant, s’engager en politique signifie accepter un rôle subalterne dans un système gérontocratique. Cette longévité au pouvoir crée un cercle vicieux, en s’exilant, les cerveaux camerounais privent le pays non seulement de leurs compétences techniques, mais aussi de leur potentiel de transformation politique. Sans classe moyenne éduquée pour exiger des réformes, le système se perpétue. Une analyste s’inquiète : « Si tout le monde part, qui va rester pour s’occuper du pays ? »

Chaque cadre camerounais brillant dans une institution internationale représente un potentiel ministre, entrepreneur ou réformateur qui manque au pays. Cette absence condamne le Cameroun à reproduire les mêmes schémas dysfonctionnels.

Le paradoxe est cruel, le pays investit massivement dans l’éducation pour former une élite qui enrichit d’autres économies. Lorsqu’une personne part travailler à l’étranger, l’investissement étatique en santé et éducation ne portera jamais ses fruits.

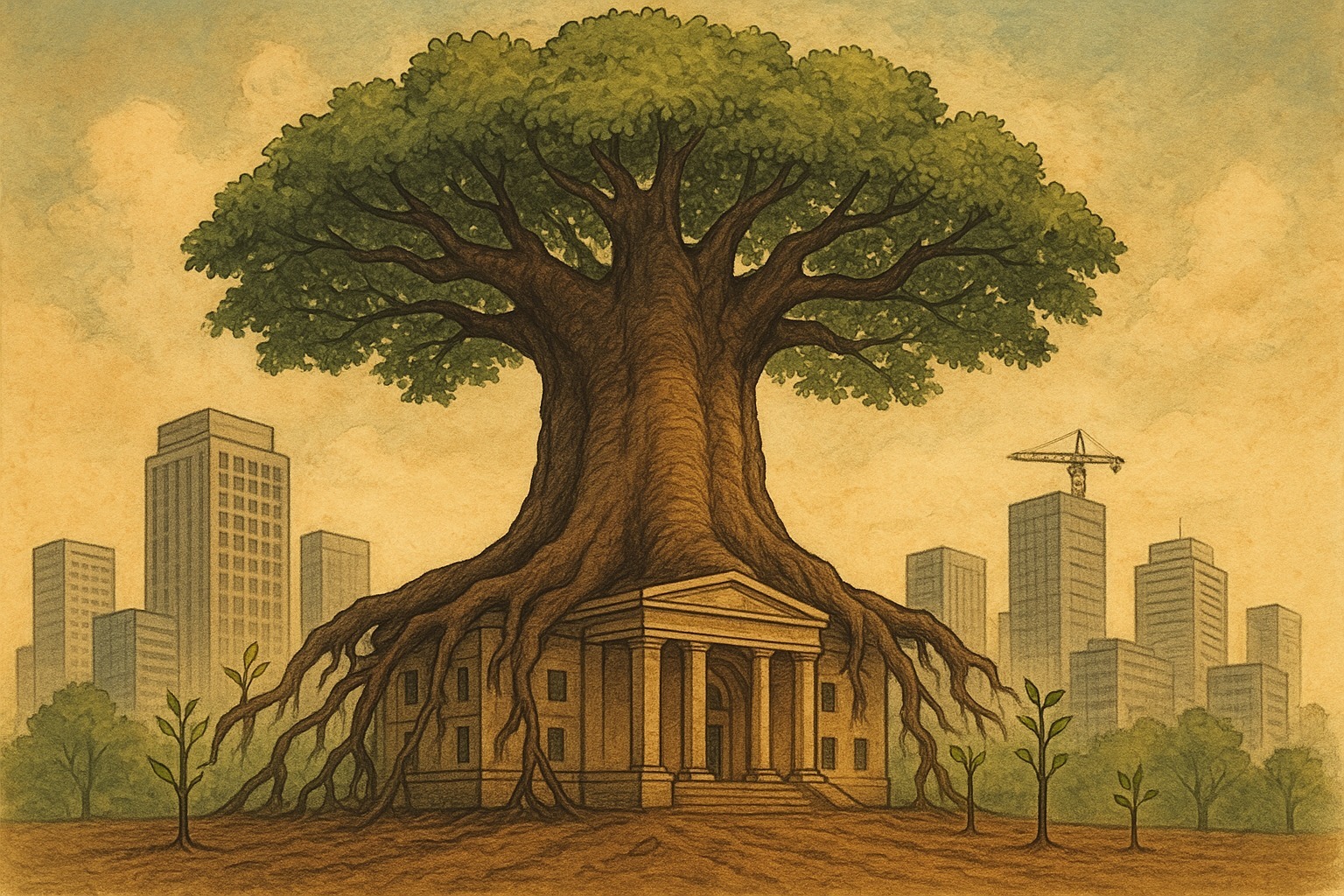

Pourtant, le Cameroun dispose d’atouts considérables. Première économie de la CEMAC avec 43% du PIB régional, le pays occupe une position stratégique avec le port de Douala desservant l’arrière-pays jusqu’au Tchad et à la Centrafrique. Le pays compte de nombreux établissements d’enseignement supérieur produisant des diplômés dans tous les domaines.

Les autorités ont tenté quelques remèdes. Un Plan triennal spécial jeunes doté de 102 milliards de FCFA vise l’insertion économique dans l’agriculture, le numérique et l’industrie. Les facultés de médecine reçoivent des investissements pour aligner la formation sur les standards internationaux.

Ces initiatives restent insuffisantes face à l’ampleur du défi. Elles traitent les symptômes sans s’attaquer aux causes profondes, système politique fossilisé, corruption endémique (le Cameroun reste classé parmi les pays les plus corrompus au monde), absence de perspectives crédibles. Le secteur informel représente 30% du PIB mais contribue moins de 5% aux recettes fiscales.

Le paradoxe camerounais révèle l’une des tragédies économiques contemporaines de l’Afrique, disposer d’un capital humain exceptionnel sans parvenir à le mobiliser. Cette désaffection de la jeunesse intelligente n’est pas un mystère sociologique mais une réponse rationnelle à une équation économique désastreuse.

Le scénario optimiste supposerait une transition politique après l’ère Biya, avec l’arrivée d’une nouvelle génération capable de réformer l’État et de créer les conditions d’un retour de la diaspora. Cela nécessiterait une rupture franche avec le système actuel.

Le scénario intermédiaire verrait une évolution graduelle forcée par la pression démographique (60% de la population a moins de 25 ans) et l’épuisement du modèle actuel.

Les leviers existent. L’Inde et la Chine ont créé des pôles technologiques permettant aux expatriés de contribuer au développement national. Le Rwanda a attiré le retour de nombreux cadres qualifiés par des réformes systémiques. Le Cameroun pourrait s’inspirer de ces exemples, mais cela nécessiterait une volonté politique que le régime actuel ne manifeste pas.

Pour les investisseurs internationaux, le cas camerounais illustre un principe fondamental, le capital humain ne génère de la croissance que dans un environnement institutionnel favorable. La communauté internationale devrait conditionner son soutien à des réformes concrètes, transparence financière, lutte contre la corruption, renouvellement des élites.

L’ironie cruelle est que le Cameroun possède tous les ingrédients du succès, ressources naturelles, position stratégique, capital humain de qualité. Mais il demeure prisonnier d’un système empêchant leur mobilisation efficace. Pour des millions de jeunes diplômés scrutant les sites d’immigration, le message reste inchangé : partez si vous voulez prospérer.

Dans l’économie mondialisée du talent, le Cameroun se condamne à la périphérie en laissant s’échapper ses cerveaux, emportant avec eux les espoirs d’une nation méritant mieux que la stagnation d’un régime fossilisé. La question n’est plus de savoir si le changement viendra, mais quand et à quel prix, par une transition maîtrisée ou par une rupture brutale provoquée par l’épuisement d’un modèle à bout de souffle.

Par la rédaction d’Africa TIMES Magazine