Une trêve commerciale arrachée de justesse

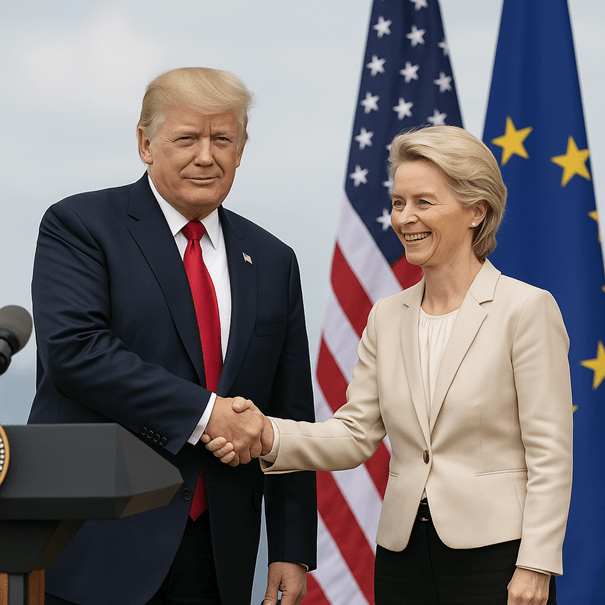

Le 27 juillet 2025, à Turnberry en Écosse, le président Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont signé un nouvel accord commercial transatlantique. Ce compromis inattendu est survenu alors que les relations commerciales USA-UE semblaient sur le point de s’enliser dans une guerre tarifaire de grande ampleur. Sous une apparente cordialité, l’accord cache des tensions latentes, mais aussi une volonté partagée d’éviter une escalade économique aux conséquences incalculables.

L’accord signé vise trois objectifs principaux :

Gel des hausses tarifaires sur les produits industriels et automobiles européens exportés vers les États-Unis ;

Ouverture partielle des marchés européens aux produits agricoles américains (notamment le bœuf et le soja non-OGM) ;

Accélération des investissements croisés, notamment dans les secteurs de l’énergie verte, des semi-conducteurs, et de l’IA.

Les deux blocs ont convenu de renforcer la coopération réglementaire pour éviter les doubles normes, tout en maintenant des mécanismes de protection des normes sanitaires européennes (notamment sur les OGM et les produits phytosanitaires).

Derrière les formules diplomatiques, certains analystes estiment que l’accord penche clairement en faveur de Washington. Les États-Unis obtiennent un accès élargi à des marchés agricoles et industriels, alors que l’UE n’a pu éviter qu’une partie des sanctions annoncées initialement. En contrepartie, Bruxelles espère une baisse des tensions à l’OMC, où les deux puissances multiplient les recours mutuels depuis 2019.

Côté américain, l’accord est présenté comme un « triomphe du commerce équitable » par l’administration Trump, dans un contexte électoral intense. Le président y voit la confirmation de sa stratégie « America First », parvenue à forcer l’UE à ouvrir ses marchés agricoles. Wall Street a salué l’annonce par une hausse modérée du Dow Jones, portée par les valeurs agroalimentaires et logistiques.

En Europe, les réactions sont plus nuancées. Si Paris et Berlin ont salué un accord qui « évite une escalade dangereuse », plusieurs ONG environnementales et syndicats agricoles dénoncent des concessions faites sur la qualité alimentaire et les normes sociales. Certains eurodéputés parlent d’un « chantage tarifaire maquillé en diplomatie commerciale ».

Malgré les critiques, l’accord semble déjà produire des effets. Plusieurs groupes européens (Siemens, TotalEnergies, Airbus) ont annoncé de nouveaux projets industriels aux États-Unis, notamment dans l’éolien offshore et les puces électroniques. À l’inverse, General Electric et Microsoft ont renforcé leur présence en Allemagne et aux Pays-Bas via des centres de R&D. Une étude conjointe de l’OCDE et du FMI estime que l’accord pourrait générer jusqu’à 0,5 % de croissance additionnelle cumulée pour les deux zones d’ici 2028, à condition qu’il soit appliqué sans heurts.

L’un des points les plus controversés concerne la gouvernance de l’accord. Aucune instance arbitrale indépendante n’a été prévue. Les différends seront tranchés via des consultations bilatérales, ce qui pourrait favoriser l’unilatéralisme américain. De plus, certains volets (comme l’énergie nucléaire ou la finance) restent exclus de l’accord et font l’objet de négociations séparées.

À bien des égards, l’accord Trump-UE de juillet 2025 ressemble à une paix commerciale armée. Il apaise les tensions sans les résoudre en profondeur. Mais il témoigne d’un réalisme croissant entre les deux rives de l’Atlantique : face à la montée de la Chine, à la guerre en Ukraine et à l’instabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’Europe et les États-Unis ont plus à gagner à coopérer qu’à s’affronter.

Reste à savoir si cet équilibre tiendra au-delà de 2026, notamment en cas de changement politique à Washington ou à Bruxelles. Pour l’instant, les marchés observent, les diplomates négocient, et les entreprises s’adaptent en espérant que ce compromis puisse devenir un socle plutôt qu’un simple sursis.

Et l’Afrique dans tout ça ?

L’accord commercial signé fin juillet 2025 entre Donald Trump et Ursula von der Leyen fait beaucoup parler dans les cercles économiques internationaux. Mais une question demeure : quelles conséquences pour l’Afrique ? Même si le continent n’est mentionné nulle part, les effets ne seront pas inexistants. Bien au contraire.

Chaînes de production : l’Afrique à l’écart ?

Les États-Unis et l’Europe veulent désormais produire davantage chez eux, surtout dans des secteurs comme les énergies vertes, les semi-conducteurs ou les technologies de pointe. Résultat : des investissements qui auraient pu aller vers certains pays africains risquent d’être redirigés vers l’Occident. Cela pourrait ralentir l’émergence industrielle de plusieurs États africains, notamment ceux qui misent sur l’exportation de matières premières transformées ou sur l’implantation de centres de production.

Pression sur les accords commerciaux Afrique-UE

Autre point important : en acceptant d’ouvrir leurs marchés agricoles aux produits américains, les Européens pourraient devenir moins souples dans leurs discussions avec les pays africains. Si Bruxelles a fait des concessions à Washington, elle pourrait chercher à se montrer plus ferme ailleurs pour rééquilibrer les choses. Les États africains devront donc rester vigilants dans les négociations commerciales à venir, notamment dans le cadre de la ZLECAf.

Technologie et innovation : rester dans la course

L’accord prévoit aussi des investissements dans l’intelligence artificielle, les énergies renouvelables et les puces électroniques. Des secteurs clés où l’Afrique veut aussi se faire une place. Des pays comme le Rwanda, le Kenya ou le Ghana avancent déjà dans le numérique. Mais il faudra redoubler d’efforts pour attirer les financements, car les regards sont aujourd’hui tournés vers l’axe transatlantique.

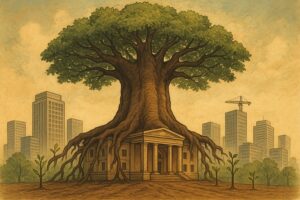

L’Afrique doit jouer sa carte

Ce nouveau deal entre l’Europe et les États-Unis rappelle une chose : les grandes puissances s’organisent entre elles. Si l’Afrique ne veut pas rester sur la touche, elle doit s’unir davantage, défendre ses intérêts avec plus de fermeté, et miser sur ses propres ressources, ses talents, et sa jeunesse.

Ce qui se joue à des milliers de kilomètres a des conséquences concrètes sur les opportunités économiques du continent. L’heure est venue pour l’Afrique de parler d’une seule voix et d’imposer sa place dans le nouvel équilibre mondial.