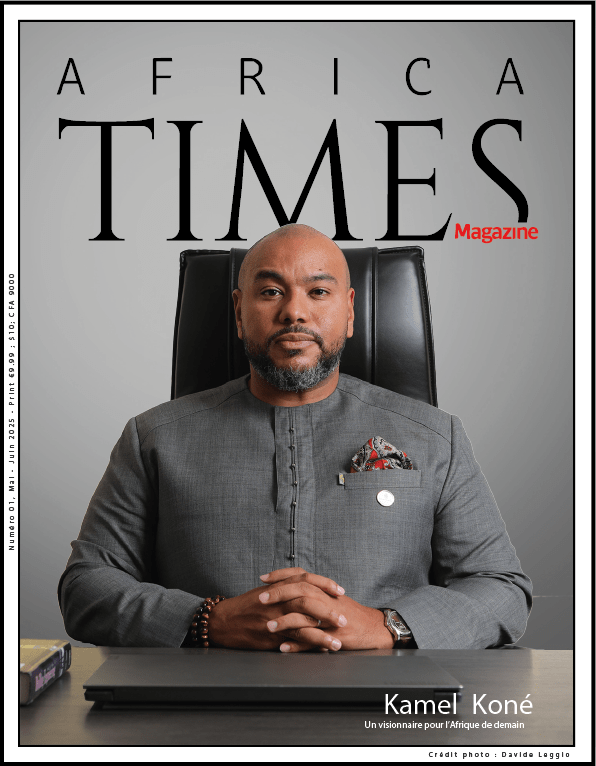

Ils sont entrepreneurs, cadres expatriés, investisseurs privés ou simples passionnés de leur continent d’origine. De plus en plus de Français, souvent issus de la diaspora africaine, se tournent vers l’Afrique pour développer leurs affaires. Portés par une double culture, ces acteurs incarnent une nouvelle dynamique économique entre la France et le continent africain.

Depuis une dizaine d’années, les flux d’investissements privés vers l’Afrique se diversifient. Si les grands groupes français (TotalEnergies, Orange, Bolloré, etc.) y sont implantés depuis longtemps, un phénomène plus discret, mais non moins stratégique, est à l’œuvre, celui des entrepreneurs de la diaspora. Selon un rapport de l’Agence française de développement (AFD), près de 20 % des investissements privés français en Afrique proviendraient désormais de particuliers ou PME liés à la diaspora.

Ces investisseurs, souvent trentenaires ou quadragénaires, se positionnent sur des secteurs porteurs, agroalimentaire, énergies renouvelables, immobilier, tech, éducation ou encore santé. Leur atout ? Une compréhension fine des deux environnements européen et africain et un réseau relationnel solide des deux côtés de la Méditerranée.

« L’Afrique, c’est le futur de la croissance mondiale », affirme sans détour Fatoumata Diarra, fondatrice d’une start-up basée entre Paris et Dakar spécialisée dans les solutions de paiement mobile. « Avec une population jeune, connectée et entreprenante, il y a un potentiel énorme. Mais il faut connaître le terrain et savoir s’adapter aux réalités locales. »

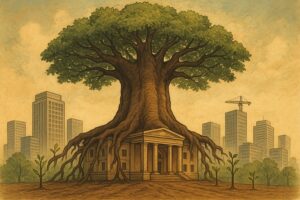

De Lagos à Abidjan, de Casablanca à Kigali, les capitales africaines deviennent des hubs d’innovation. Les politiques publiques encouragent l’entrepreneuriat, tandis que les financements internationaux se multiplient. Les Français qui investissent sur le continent sont souvent motivés par une vision à long terme, créer de la valeur économique, mais aussi sociale.

C’est le cas de Jean-Marc Kouadio, ingénieur basé à Lyon, qui a monté une entreprise de transformation de cacao en Côte d’Ivoire. « J’ai voulu apporter mon expertise industrielle et contribuer à la création d’emplois locaux. On parle beaucoup de “Made in Africa”, mais encore faut-il que les Africains eux-mêmes, et leur diaspora, participent à cette industrialisation. »

Les transferts d’argent de la diaspora africaine représentent chaque année plus de 100 milliards de dollars, selon la Banque mondiale un montant supérieur à l’aide publique au développement. Mais au-delà des remises familiales, une partie de ces fonds sert désormais à financer des projets entrepreneuriaux.

En France, plusieurs structures accompagnent ce mouvement. Le Forum des diasporas africaines, organisé chaque année à Paris, met en relation investisseurs et entrepreneurs. Des plateformes comme Meet Africa, soutenue par l’Union européenne, ou DiasporaLink, facilitent l’accès aux financements et aux formations.

« L’époque où les transferts se limitaient à l’achat d’un terrain ou à la construction d’une maison est révolue », explique Brahim Touré, expert en entrepreneuriat diasporique. « Aujourd’hui, les membres de la diaspora veulent créer des entreprises, bâtir des écosystèmes, et avoir un impact durable. »

Malgré cet engouement, investir en Afrique depuis la France reste un parcours semé d’embûches. Les obstacles sont connus, instabilité politique, complexité administrative, infrastructures parfois déficientes, et difficultés d’accès au crédit.

« Le premier défi, c’est la confiance », confie Nadia Benyamina, cofondatrice d’un incubateur de start-up à Casablanca. « Beaucoup de Français issus de la diaspora ont été échaudés par des expériences malheureuses, partenaires peu fiables, lenteurs administratives, ou incompréhension culturelle. Il faut créer des ponts, sécuriser les projets et professionnaliser l’investissement diasporique. »

Les institutions financières, de leur côté, commencent à adapter leurs offres. Des banques françaises comme la Société Générale ou BNP Paribas développent des produits spécifiques pour les entrepreneurs de la diaspora, tandis que certaines fintechs africaines facilitent les transferts et les levées de fonds transcontinentales.

Autre particularité, la majorité de ces investisseurs se réclament de l’entrepreneuriat à impact. Qu’il s’agisse d’agriculture durable, d’accès à l’énergie, ou d’éducation numérique, leurs initiatives s’inscrivent dans les Objectifs de développement durable (ODD).

Exemple avec Sadio Keïta, Franco-Malien installé à Toulouse, qui a créé une ferme agroécologique près de Bamako. « Mon but n’était pas seulement de gagner de l’argent, mais de montrer qu’on peut produire localement, former les jeunes et nourrir la population avec des produits sains. »

Ce type d’investissement, à la croisée du business et du social, attire aussi les bailleurs de fonds européens. Des programmes comme Choose Africa (Proparco) ou Digital Africa soutiennent ces entrepreneurs hybrides, qui incarnent une nouvelle génération d’investisseurs responsables.

Au-delà des chiffres, c’est une véritable diplomatie économique citoyenne qui s’installe. En misant sur leurs racines et leur expertise, les Français d’origine africaine deviennent des passeurs économiques entre la France et le continent.

« Nous sommes les enfants de deux mondes », résume Aminata Sow, consultante en développement. « Nous comprenons les codes de l’Europe et ceux de l’Afrique. C’est notre force, et c’est une chance pour les deux continents. »

Dans un contexte où la France cherche à redéfinir sa relation économique avec l’Afrique, cette diaspora entreprenante pourrait bien être le maillon manquant, celui d’un partenariat équilibré, fondé sur la confiance, l’innovation et la réciprocité.

Ces Français qui investissent en Afrique ne sont plus de simples « expatriés nostalgiques ». Ils incarnent une génération d’acteurs économiques transnationaux, conscients du potentiel africain et déterminés à y construire un avenir partagé.